青海:筑牢国家生态安全屏障 书写生态文明建设新篇章

昆仑巍峨,三江奔涌。在2025中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会上,一座以“青海蓝、生态绿”为主色调的“生态文明高地建设”展厅成为中外客商感受大美青海的“生态会客厅”。这里,既有雪豹漫步的壮阔画卷,也有“绿电”点亮算力中心的科技图景;既有藏羚羊种群复苏的动人故事,也有盐湖锂电走向世界的产业雄心……

“中华水塔”的守护实践

走进展厅,长江、黄河、澜沧江源头潺潺流水的纪录片,瞬间将观众带入“亚洲水塔”的生命脉动。近年来,青海倾力守护三江之源,担当“中华水塔”的忠诚卫士,以建设“八个新高地”为引领,全面推进生态保护与高质量发展的深度融合与协同共进。

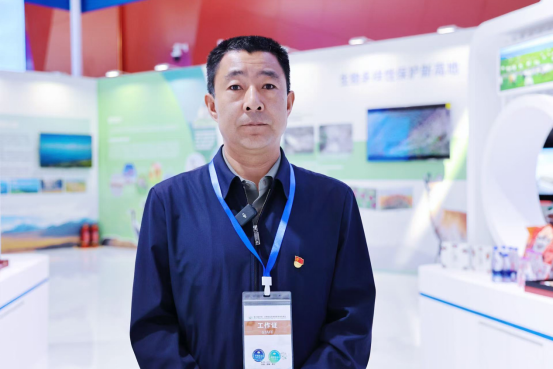

据了解,青海省在全国省级层面率先构建了生态文明建设的“四梁八柱”制度体系。同时,创新性地建立了“林草长+警长+检察长”的协同工作机制,推动生态保护与执法监督深度融合。通过生态管护公益性岗位,实现了保护生态环境与稳定就业的双赢目标。“我们通过‘一户一岗’政策让14.6万牧民端上‘生态饭碗’,实现了从‘索取者’到‘守护者’的转变。”青海省发改委生态文明建设处处长王怀成介绍道。

生态修复的“青海答卷”

草原植被综合盖度增加到58.12%;荒漠化和沙化土地面积持续“双缩减”、水土流失面积和强度逐年“双下降”;大气、水、土壤环境质量持续保持优良,全省空气质量优良天数比例多年保持在96%以上,长江、黄河、澜沧江出省境断面水质保持在II类及以上,重点生态功能区水源涵养能力显著提高;生物多样性保护成效凸显,珍稀濒危野生动物种群稳步增长,雪豹已超过1200只,藏羚羊恢复到7万多只,普氏原羚数量由不足300只恢复到现在的3400多只,青海湖各种鸟类已超60多万只、裸鲤恢复到12多万吨,“生命鸟巢”入选联合国生物多样性保护实践案例……这“一增三优”的生态成绩单,是青海对“绿水青山就是金山银山”的生动诠释。

“青海正在奋力建设以自然保护地为主体的国家公园示范省”展厅介绍人说,通过自然保护地整合优化,全省109处保护地调整为3类83处,国家公园面积占比达75%,形成“国家公园为主体、自然保护区为基础”的新型保护体系。

绿色产业赋能高质量发展

盐湖提锂技术、有机牦牛肉、高原冷水鱼……琳琅满目的生态产品让人应接不暇。青海以“四地”建设为牵引,以世界级盐湖基地创新“光伏+储能+盐田”模式推动生态优势向产业优势转化:钾肥产量占全国77%,锂电池出口增长77倍;“青海三文鱼”年产量占全国36%;清洁能源装机占比超94%,绿电外送15省,“绿电15日”活动连续刷新世界纪录;游客停留时间延长至5.2天。

“我们首次在香港、澳门市场实现牦牛肉和藏羊冰鲜肉出口,绿色有机农畜产品年输出价值达173亿元。”王怀成表示,生态旅游、清洁能源等产业已成为经济增长新引擎。

通过青洽会平台,青海省与“一带一路”共建国家共享生态治理经验。从“中华水塔”到“全球生态坐标”,青海的实践赋予生态绿色内涵。

在青海,生态保护不是选择题,而是必答题;不是负担,而是机遇。这座“生态文明高地建设”展厅,既是对“国之大者”的坚定回答,亦是对全球可持续发展的中国贡献。正如展厅结语所言:“守护好‘中华水塔’,青海永远在路上。”

【责任编辑:王琦】

(原标题:青海:筑牢国家生态安全屏障 书写生态文明建设新篇章)