做一个“永动的齿轮”

6月23日,宋卫东在办公室查看设备图纸。

本报记者苏欣雨文/图

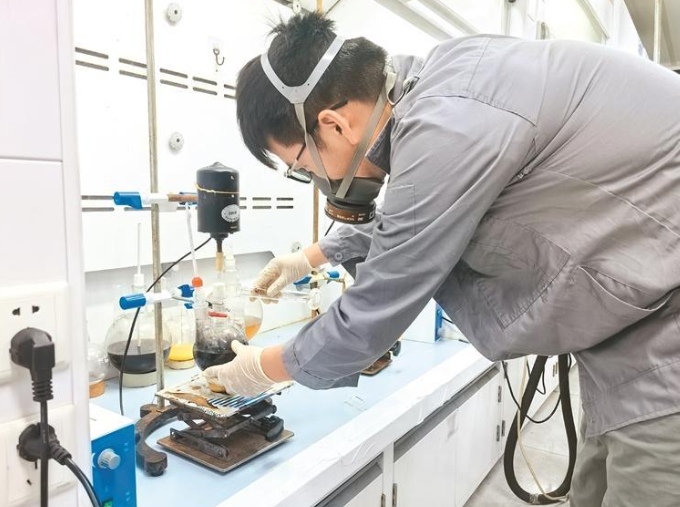

6月23日,在位于洛川县的陕西化建工程有限责任公司(以下简称“陕西化建”)延安石化厂保运项目现场,记者见到了陕西化建第三公司钳工班组长宋卫东。

宋卫东身着蓝色工装,精明干练。他已在施工一线扎根40年。这位获得“全国劳动模范”“全国五一劳动奖章”“全国技术能手”“三秦工匠”“陕西省技术状元”等荣誉的技术工人,从一名普通钳工逐步成长为陕西化建设备专业第一带头人、陕西省首席技师,他用实际行动诠释着“技术工人要有技术”的职业理念。

陕西化建是一家从事能源化工建设的大型企业,承揽石油、化工、天然气、油气储运等工程。宋卫东曾在钳工班组当过学徒,负责设备安装和检修维修。他选择这个行业,一方面是受父母影响,另一方面是对机械操作的喜爱。宋卫东笑着说:“我从小就是个‘破坏王’,喜欢拆东西、喜欢琢磨,家里的自行车、钟表都被我拆了个遍。我好奇它们是怎么组装起来的,喜欢研究它们的传动结构。”

参加工作后,宋卫东把自己的摩托车拆了研究;办公室的打印机坏了,大家都找他修。“好像没有他不懂的机械。”和宋卫东同年进入单位的同事罗向阳说,“这么多年,他这爱钻研的劲头一点没变,让我佩服。”

“想在一个行业里做好,一定要有一技之长。技术是立身之本。”宋卫东说,自入行第一天起,他就一心扑在学技术上。他向师傅虚心请教,积累实践经验;主动学习,补充理论知识。“我是任务驱动型选手,工作需要什么,我就针对性地学什么。”宋卫东说。

2005年,在延安炼油厂300万吨常压建设项目中,一项挑战落在宋卫东肩上。他首次带领钳工班组安装直径4.8米、重200多吨的常压塔。工程量大、精度要求高、经验空白以及春节前要完工的紧迫工期,让这次任务异常艰难。

寒冬腊月,气温低至零下十几摄氏度,宋卫东带着七八个钳工班组日夜奋战。从胎具摆放、中心线校准,到50多层塔盘的水平精度严控在5毫米之内,每一道工序都必须精准无误,任何一点偏差都会影响项目整体的安全质量。连续奋战至春节前一周,巨塔搭成,钳工“不能干大项目”的刻板印象被打破。这成为宋卫东心中无比自豪的一战。

“我们是设备的‘医生’,负责给设备‘看病’。”宋卫东这样形容自己的工作。多年的从业经验,让他对设备的“脾性”了如指掌,因此,大家称他为“疑难杂症”的“克星”。设备哪里出故障,他像“神医”般一看一听便知。“宋老师是我们的定心丸,有解决不了的问题,大家会第一时间找他。”陕西化建钳工班小班组长薛朋辉说,有一台多级泵,曾两三个月就要维修一次,经宋老师处理后,已两年多没坏过。

创新,就是发现问题,并围绕问题去研究、改变。宋卫东善于思考,他常琢磨如何有效解决工作中的难题,提升工作效率。

宋卫东说,他的创新创造都是在现场施工的实际需求中产生的。高效智能试压泵融合离心泵与柱塞泵优势,将原本耗时两三天的试压工作压缩至一天;将钢丝绳传动改造为链条传动后,新式换热器抽芯机工作效率提升了3倍以上,为公司节省了数百万元的设备采购和维修成本。遵循“把复杂的东西做简单,能普及、提高效率”的朴素理念,宋卫东不断优化和改进他的创新成果。

2013年,陕西化建在宋卫东钳工班组基础上创建了“宋卫东创新工作室”。2016年,该工作室被陕西省人力资源和社会保障厅、省财政厅授予“宋卫东省级技能大师工作室”。2019年,该工作室被人力资源和社会保障部、财政部授予“宋卫东国家级技能大师工作室”。“宋卫东创新工作室”凝聚了一批渴望创新与突破的同行,成为解决技术难题、举办技术比武、培养技能人才、助力企业发展的关键。截至目前,该工作室已完成100余项技术创新和改造项目,获得1项国家发明专利和13项国家实用新型专利。

“我只是在个人能力范围内做好自己的本职工作。是公司与政府为我们技术工人提供了施展拳脚的平台。”宋卫东说,现在,他已将工作重点转移到“传帮带”上,毫无保留地能教尽教。

在化工建设领域,宋卫东像一个“永动的齿轮”,始终保持着精准高效的运转,不断探索、改进,带动团队协作,推动行业技术稳步向前发展,为陕西化建企业的发展注入源源动力。

【责任编辑:王琦】

(原标题:做一个“永动的齿轮”)

eeb74e7c-88aa-490b-81c7-d73cc46e3a94.jpg)