以武载道 筑梦前行

新甘肃·甘肃日报记者何佳睿

57岁的王建国习武已有50年。

半世纪时光不算短暂,可王建国说:“武术未来一定会发展得更好。”语声朗朗,信心满怀。

在王建国看来,习武是一件苦乐相伴的事。苦,是因为要花许多时间、很大精力;乐,是取得突破的乐,是传承的乐。

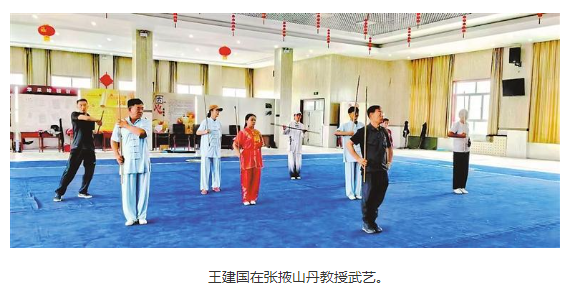

王建国是省级非遗兰州缠海鞭杆的代表性传承人之一,也是兰州振兴地方拳艺研究中心会长。同时,他在兰州文理学院教授武术,还为兰州缠海鞭杆、敦煌拳艺的传承四处奔走。

从自幼习武的稳扎稳打,到成为老师后的教学相长,再到在守正创新中不断探索、继往开来……50年来,王建国执着而坚韧,日复一日研习武术、传承武艺,为发扬甘肃武术、西北棍术而乐此不疲;一路上,有掌声鲜花,有荆棘坎坷;在一招一式的修炼中,不断体悟武术的精神,武术的一招一式也化作他与生活交流的精神源泉。

武术修行:知与行

武术对王建国来说,首先是家学。

同父亲王得功一样,王建国7岁开始学习武术。在同样的年龄走进武术世界,王建国的习武之路始终离不开父亲的指引。

“父亲对我非常严格,初学的4年里,只带我练一套基础拳法。”王建国说。

4年里,反反复复只是练一套拳法,想想都枯燥。因此,王建国感觉这4年时间过得很慢很慢。可他的父亲知道,4年基础拳法,将始终滋养着儿子未来的漫漫武术道路。

小时候的王建国不懂这么深奥的道理,只觉得一遍又一遍地练习太枯燥了。

习武近10年后,王建国才收获父亲的赞许与鼓励。那时他在全省比赛中拿到名次,也正是这一次获奖,把他内心想要钻研武术的一股劲儿真正激发出来。

日复一日地练习同一个动作也不再枯燥了,他细细揣摩每一个动作在方寸间精准微妙的变化与不同。

2013年,父亲离世。这成了王建国习武生涯的一个转折点,“突然就有了很强的紧迫感、危机感和使命感。”

“以前,有父亲的点拨,有不懂的可以随时找父亲。可父亲走后,我只能自己为自己解惑。”

这是一段更加漫长而又孤独的旅途,王建国一直不断地回想起父亲。从那些过去听见了却没听进去、听进去又没听明白的话中,他一次又一次认识了父亲,也一次又一次认识了武术。

父亲为王建国留下了兰州缠海鞭杆和敦煌拳这两座富矿,王建国不遗余力地对其进行传承、挖掘、创新。

为了让更多人爱上兰州缠海鞭杆,王建国用心改编,“因人施教”:针对老年人,由最初的50多个动作简化为10多个动作,动作也是一看就懂、一学就会,还能针对性地缓解老年人肩颈腰腿方面的问题;针对年轻人,速度则会更快,变化也会更多。

兰州文理学院设有敦煌拳艺文化研究所,王建国在这里任教。在父亲创编敦煌拳的基础上,王建国积极推动敦煌拳艺的传承与创新。比如,新编了敦煌拳集体套路表演,还在敦煌拳中,融入扇子等器具,形成了敦煌扇等新的打法。近十几年来,王建国带着敦煌拳艺参加全省乃至全国各地的展演,让敦煌拳为更多人所熟知。今年5月,兰州文理学院派出了一支200余人的敦煌拳艺表演队伍参加2025兰州马拉松展演,王建国的学生参与表演。

王建国还在这一传统武术中加入了更多竞技武术的元素,通过让敦煌拳走上竞技比赛的舞台,更好地推广敦煌拳,让敦煌拳走出甘肃,走向全国。还是今年5月,第六届“甘小侠”西北五省区青少年演武大会在敦煌举行。作为我省武术项目领域的品牌赛事,这次大会首次增设了“敦煌拳”专项赛,王建国带领着他在小学里教的学生,惊艳亮相并获佳绩。

从被父亲教到自己也可以教别人,王建国接过接力棒,成为传道授业解惑的人。王建国悟出来,唯有“知行合一”,方能练出真功夫。

采访中,王建国总是说着说着便拿起棍来舞上一段,“我一打你就明白了。”这,是他知行合一的一个缩影。

从父亲开始,王建国和哥哥王建中,还有他的侄子王宏斌,三代人都在继续为武术而努力着。王建国和哥哥还开通了社交媒体账号,通过短视频的方式讲解武术动作,他们已经拥有超过4万的粉丝。在视频里,镜头随着鞭杆的挥动而快速移动,鞭杆的一端总是直指镜头,武术虎虎生风的魅力透过一块小小的屏幕直抵更多人的内心。

“父亲把他的一生都献给了武术,这种热爱、恒心与毅力,始终提醒着我,激励着我。”同时,王建国明白,父亲有所成就,是受益于那么多名师,“我也要通过武术回馈大众,将这种精神传承下去。”

让王建国对“代代相传”有更多的认识,还来源于甘肃武术名家袁世武对后辈的关爱给他留下的深刻印象。上世纪80年代,王建国带着一批八九岁的孩子,在袁世武老师傅面前表演。看完后,80多岁的袁世武把孩子们召集起来,“这个娃娃练得不错”“你的重心要再稳一点”,就这样他挨个对每个孩子说句鼓励的话、点拨一下。

王建国看在眼里,记在心里,“这是袁世武老先生在孩子身上看到了武术传承的希望。”

一个人欣赏怎样的人,就会努力成为怎样的人。在兰州文理学院上课时,王建国看到好苗子也总是难掩欣喜,多给一些鼓励和点拨。他和他的学生还时不时走进小学,在课间操和体育课上教孩子们学习武术。不知不觉间,知与行也在他身上得到了统一。

武术学问:刚与柔

传统武术界有这样一种说法:南拳北腿,东枪西棍。

作为省级非遗的兰州缠海鞭杆便是西北棍术的一种。现如今,鞭杆因为便于携带,攻击力又不像刀枪剑那样锐利而深受群众的喜爱。

鞭杆其实就是棍子,棍的长短因人而异。确定适合自己棍的长度的方法有三种:一是用手的十三把去丈量;二是将棍立地到心窝的高度就正合适,这个方法好似在说,只有用心才能练好武术;第三种方法是一臂加一肘的长度。杆的材质多用白蜡杆,韧性好,打不断。

只要一拿起棍子,王建国整个人的神态立马就不一样了,动作铿锵有力,眼睛炯炯有神。

“缠”是围绕,“海”是脑海,“围绕脑海”取之不尽用之不竭,是兰州缠海鞭杆想要达到的境界,而这种无穷无尽是通过变化来实现的。王建国凝练地总结道:“练之难得功夫,得功夫难得要领,得要领却难在应变。”

怀抱金鞭势如山,

飞剪钩挂劈门面;

回身抽步急抱鞭,

翻臂扭腕横卷帘。

这是兰州缠海鞭杆的部分口诀。斜着劈还是直着劈,何时进身何时回身,不同的技法应对不同的变化。

“兰州缠海鞭杆的特点就是短小精悍,迅猛泼辣。”王建国说,在这套棍术中,可单双手并用、可大小头调用。人是一,人和棍的两头组成了三,三生万物。大头是根本,是制胜一招,小头在前面不断变化,迂回曲折、诱敌深入,“四两拨千斤”。但,万变不离其宗,不轻易把大头示人,是为了在关键时刻一招制敌。“变化多端是鞭杆的魅力,在这轻与重、显与藏中尽显武术的刚柔相济。”

走进甘肃武术的另一把钥匙是敦煌拳。敦煌拳汲取了敦煌壁画中的武术元素,也成为打开敦煌学的一把钥匙,“深入挖掘和弘扬敦煌拳艺等民族民间民俗体育品牌的文化价值”还写进了《甘肃省“十四五”体育发展规划》中。敦煌拳中各动作的命名,如“金刚站殿”“玉女托盘”“脚踩莲花”,都有着敦煌文化的烙印,脱胎于敦煌壁画中金刚玉女的动作,是独属于敦煌拳的刚与柔。

武术有门派之别,如何面对嘘声和掌声也是一门重要的学问。

“我们出门练武术都是在一个广场上练,周围既有普通观众也有行家里手,有称赞你的,也有看不上你的,还有上来要和你切磋几个招式的,我们都要谦逊有礼地去看待。”王建国说,不战而屈人之兵也是传统武术的信条,拥有强大的力量却不用来战胜别人,而只是以武会友,切磋技艺,这也是传统武术中刚与柔的体现。

武术生活:曲与直

武术的起源离不开现实生活。

起初,人们为了防身而练习武术。如今,武术成为人们锻炼身体的一大方式。在岁月变迁中,武术也逐渐发展成一种独特的文化形态,成为中华传统文化的重要组成部分。“发于防身,立于健身,搏于战场,习于日常,载于武艺,归于武德。”这,就是武术。

如果说武术的刚与柔中,蕴藏着的是变化的智慧;那么,这种智慧运用到生活中,就是曲与直的选择。

“武术教会我遇事抓本质、抓核心。”可是怎样确定自己抓到的核心就是正确的呢?王建国说,这就需要时间,需要阅历。遇到事情有时候不能硬碰硬,要学会迂回曲折,有时候走弯路恰恰是为了直指核心。

在兰州文理学院教大学生时,王建国时常感受到学生的焦虑,他们总担心一步错步步错,他就坦率地告诉年轻人,“弯路也是路。只要始终不忘自己做人的基石、追求的目标,就依然可以抵达终点,还可能收获更多沿途的风景。”

学了那么久武术,见了那么多武术名家,王建国慢慢有了自己的体悟:“武者,都有共性。”

首先,是正直。未曾习武先习德,没有德行,在武术界是站不住、站不长的。无论是他人还是国家,遇到困难时,武者的正直都会让我们挺身而出。“练武术一定要练德,不然就会反噬自身,也会危害社会。”

其次,便是在日常生活中对一个人精神风貌的影响。很多武术名家上了年纪,依然精神矍铄,走路步伐铿锵有力,眼中也是炯炯发光。

王建国手里的棍,亦像是现代社会纷繁复杂的科技工具。不断迭代的技术工具,只有合理使用,才能真正造福人类。环境沉浮的拉力始终存在,具体的方式方法可以讲究技巧,但本质一定要正直。“真正的高手,就在于能够很好地平衡好变与不变,在曲与直中找到自己的立身之本、处世之道。”

在王建国心中,父亲王得功的一生,就是为武术而来。

究竟怎样的一生,是为武术而来的一生呢?

“坚持,坚持,再坚持,这是首要的。”王建国阐释道,其次,在这足够长的时间里要不断地对武术有理解、挖掘、创新和传承。

在王建国看来,武术练到最后都是独练,因为达到一定水平后,很多问题只能自己提问自己琢磨解答。但这种独练并不是独行,前辈、同行、学生,都会在这条踽踽独行的道路上给自己提供养分,帮助他实现那个最理想的动作效果,抵达最理想的武术境界。

武者也是快乐的苦行僧,王建国说,“武术是一辈子的事,苦乐自知。”

武术修行的知与行,武术学问的刚与柔,武术生活的曲与直,共同书写了王建国武术人生的独与众、苦与乐,一个人也便不觉得孤单,再苦也便不觉得苦。

在兰州文理学院的武术馆里,王建国支了一张小床,一天到晚都泡在武馆里,练习、上课,循环往复。

王建国正在创编一套有着甘肃特色的新棍术,从基本的手法、步法、身法到单招、组合、对练,已经初具体系。在这套棍术中,寄托了他对于发扬甘肃武术、西北棍术的不懈追求。

“我武术生涯最好的时候还没到来呢。”已近耳顺之年、即将退休的王建国说,退休或许有时间,但自己的武术生涯还远远没有结束。

【责任编辑:王琦】

(原标题:以武载道 筑梦前行)