让岁月遗珍“活”起来“火”起来

在三师五十一团图木舒克土陶技艺馆,国家级非物质文化遗产代表性项目“模制法土陶烧制技艺”传承人牙合甫江·玉素英(右)指导年轻人制作土陶(资料图片)。自模制法土陶烧制技艺被列入第二批国家级非物质文化遗产代表性项目名录以来,五十一团依托土陶技艺馆、博物馆、团史馆等场馆,常态化开展“土陶文化周”活动,通过技艺展示、作品拍卖、专家讲座等形式,积极传播民间艺术和非遗文化,年均接待访客超3万人次。兵团日报常驻记者陈明珠摄

在“送文化进校园”活动中,国家级非物质文化遗产代表性项目“豫剧”保护单位——兵团豫剧团的演员为五师双河职业技术学校的师生表演《穆桂英挂帅》选段(资料图片)。近年来,兵团通过加强戏曲保护与传承、支持戏曲精品创作生产、鼓励戏曲下基层演出、完善戏曲人才培养和保障机制等举措,促进豫剧传承发展,使之在兵团焕发出新活力。兵团日报常驻记者郭晓维摄

8月15日,在2025“新疆是个好地方”非遗援疆主题展示活动兵团展区,兵团级非物质文化遗产代表性项目“军垦剪纸”传承人付新尧(左一)与参展观众交流互动。在此次活动上,兵团展区以“非遗里的兵团”为主题,带来了秦腔、豫剧活态展演,以及军垦剪纸、现代套彩烙画、图木舒克土陶等14个非遗产品和37种特色文创产品。兵团日报全媒体记者马燕摄

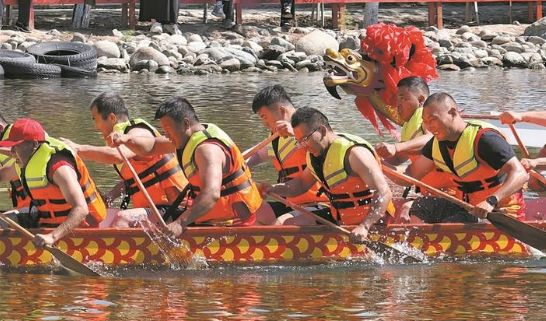

十二师屯垦文化旅游节暨二二二团第九届端午龙舟赛现场(资料图片)。作为二二二团文旅特色品牌,已连续举办九届的端午龙舟赛,推动了非遗与旅游深度融合发展,展现了兵团多元文化交融的独特魅力。兵团日报常驻记者田园摄

●兵团日报全媒体记者马雪娇

体验传统手工技艺、观赏民族歌舞乐戏、细品地道特色美食……8月15日至19日,2025“新疆是个好地方”非遗援疆主题展示活动在和田市举办,兵团选派国家级、兵团级和师市级3个级别共13项非物质文化遗产代表性项目参展。

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中华文明多元一体、绵延传承的生动见证。在兵团这片热土上,丰富多彩的非物质文化遗产,以独有的地域文化特色、顽强的生命力、创新创造的蓬勃活力,正一路秉承传统、迈向未来。

按照“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,兵团立足地域文化资源优势,加大非遗保护力度,拓展宣传推广模式,激活“非遗+”新动能,演绎着文化遗产传承发展的一个个“兵团故事”。

活态传承激发“生命力”

夜幕低垂,晚风轻拂,葡萄架下,三弦琴的旋律骤然响起。国家级非遗代表性项目“迷糊戏”传承人、六师芳草湖农场职工狄光照指尖翻飞,一段《张连卖布》唱得婉转动听,月色下,迷糊戏爱好者们屏息凝神,沉浸其间。

迷糊戏原称“眉户”,是陕西主要戏曲剧种之一,在新疆经过100多年的发展演变,成为深受职工群众喜爱的戏曲剧种。

“优秀的传统文化不能在我们手中流失,要把这些宝贝一代一代传承下去。”六师五家渠市文化体育广电和旅游局局长侯宝寅说,六师五家渠市组织力量对迷糊戏进行抢救、挖掘、整理,使之成为国家级非遗代表性项目。芳草湖农场专门成立迷糊戏传习所,开展迷糊戏进校园活动,吸引来了不少年轻传承人。

传承性是非遗保护的独有原则。“以人为本、活态传承”,非遗才能世代相传、亘古绵延。近年来,兵团深入实施文化润疆工程,大力加强非遗保护传承工作,对非遗代表性项目进行数据采集、录入,不断健全非遗代表性项目名录体系;支持非遗传承人培养和传承基地建设、数字化保护以及市场推广,通过构建多层次传承体系、创新传承方式、扩大传承群体,以“活态化”与“年轻化”为核心,让古老技艺在当代社会找到新的生存空间和发展路径,使非遗传承从“单线传递”走向“多元共育”。目前,兵团拥有国家级非遗代表性项目7项、兵团级非遗代表性项目38项、师市级非遗代表性项目92项,国家级非遗代表性项目保护单位4个,国家级非遗生产性保护示范基地、兵团非遗主题展览馆各1个。

非遗传承,关键在人。兵团高度重视非遗传承人队伍建设,依托各级非遗传承人、非遗工坊、非遗传承基地等开展带徒授艺活动,提升传承人的专业素养和创新能力,并通过举办集中培训班等方式,吸引年轻人参与非遗传承,培养更多非遗创新传承的“生力军”。截至目前,兵团共有国家级非遗传承人2人、兵团级非遗传承人15人。

秦腔、豫剧、军垦剪纸、土陶烧制技艺、石河子凉皮……兵团非遗正以“活态传承”的姿态,在保护中创新,在传承中发展,让文脉在这片热土上生生不息。

古为今用释放“文化力”

8月12日,夜幕下的石河子市凉皮一条街烟火升腾,食客们围桌而坐,面前的碗内,薄如蝉翼的面皮、蓬松柔软的面筋,伴着黄瓜的清爽和芝麻碎、花生碎的香气,吃起来让人直呼“过瘾”。

2014年3月,“石河子凉皮制作技艺”被列入兵团级非遗代表性项目名录。如今,石河子凉皮已成为这座城市的美食名片。

多年来,八师石河子市鼓励引导经营者树立品牌意识,积极申报著名商标,形成了以“石河子八毛”为代表的一系列凉皮品牌。“品牌建设是推动非遗事业发展的关键要素之一。通过品牌建设,可以赋予非遗产品更高的附加值,扩大其市场影响力,提升非遗项目的知名度和美誉度,促进非遗项目传承和发展。”八师石河子市文化体育广电和旅游局文旅科科长赵瑛瑛说。

产业化经营是新时代非遗保护传承的必然选择。兵团各师市因地制宜,将非遗与特色产业相结合,让非遗“活”起来,变成生产力,从而带动地方经济发展。

“现在正值旅游旺季,我们辛苦一下,尽快赶制完成100套旅拍服装的订单,多增加一些收入。”8月13日,可克达拉市木拉哈提贸易有限公司负责人古丽米拉·吐尔洪为正忙着穿针引线的绣娘们鼓劲加油。她的身边,绣娘们灵巧的手在绣布上或勾,或挑,或刺,或缝,不一会儿,漂亮的纹样就初现端倪。

2023年,四师可克达拉市开始挖掘、申报本地非遗代表性项目,经过筛选,选定哈萨克族刺绣作为非遗代表性项目,古丽米拉·吐尔洪凭借精湛的刺绣技艺,成为该项目的代表性传承人。

“哈萨克族刺绣要保护传承好,就要融入现代生活,让它成为充满活力的创新技艺,被更多人喜爱。”古丽米拉·吐尔洪说道。

为把哈萨克族刺绣从单一的绣品变成有市场的商品,古丽米拉·吐尔洪将传统刺绣技艺与时尚元素相结合,在色彩搭配、花样和款式上不断创新,将产品从传统嫁妆拓展到民族服饰、手工艺品、特色旗袍等品类。她还申请注册了“努登”商标,通过线上线下融合营销,持续扩大品牌效应,推动哈萨克族刺绣走向更大的市场。2024年,可克达拉市木拉哈提贸易有限公司实现营业额300多万元。

实际上,纵观兵团非遗代表性项目名录,不只有石河子凉皮、哈萨克族刺绣,还有许多项目、技艺本身就与大众生活紧密相关,如现代套彩烙画、六师新湖农场锅盔技艺等,它们本就源于生活,又融入烟火,在活态传承中得到了有效保护,在有效保护前提下被合理利用、走上了产业化之路,成为当代人们生活方式的组成部分。

“生产性保护是非遗保护发展的重要方式,要以有效传承非遗技艺为前提,借助生产、流通、销售等手段,将非遗资源转化为文化产品。”兵团文化体育广电和旅游局相关负责人介绍,兵团将非遗代表性项目进行创造性转化和创新性发展,通过政策、资金扶持,引导传承人紧跟市场、将非遗融入生活,增强其传承发展的“造血”能力;不断探索非遗与现代产业的融合路径,以非遗工坊建设为抓手,通过延长产业链条,培育和推广非遗品牌,推动非遗资源产品化、非遗产品文创化、非遗文创市场化,有效激发了非遗的生产力和生命力。

创新模式激活“发展力”

非遗还有更多可能吗?答案是肯定的。

当非遗遇见研学教育、文旅经济,其传承路径便愈发多元,创新活力就能持续迸发。如今的兵团,“非遗+”的发展形态正在蓬勃发展。

做胚、塑形、晾晒、上釉……8月10日,在兵团首座非遗主题展览馆——图木舒克土陶技艺馆里,不少孩子在陶艺师的指导下,正认真制作土陶茶具。不一会儿,一个个造型优美的陶坯便在一双双小手里诞生了。

对土陶技艺感兴趣的不只是孩子,来自天津的游客王霜擦去鼻尖的泥点,举着茶具笑盈盈地说道:“只有亲手制作,才能体会到这门技艺的精妙!”

土陶是人类古老的传统手工艺品,流传于三师图木舒克市的模制法土陶烧制技艺至今已有2000多年的历史。2008年,图木舒克市申报的模制法土陶烧制技艺被列入第二批国家级非遗代表性项目名录。

“要让土陶从橱窗里走出来,成为游客能带走的文化记忆。”图木舒克土陶技艺馆馆长金红伟说,“我们以土陶为‘媒’,创新推动‘非遗+旅游’融合发展,形成将土陶制作、展示、销售、体验等融为一体的文化旅游产业,使这门‘指尖技艺’变成‘指尖经济’。今年截至目前,土陶技艺馆已接待游客9000余人次。”

学习传统技艺、购买非遗特色文创、“打卡”非遗美食等旅游业态新意不断,非遗与旅游的融合,让“见人见物见生活”的非遗传承保护更具活力,也为旅游业发展赋予了更为蓬勃的生命力。

8月10日,在一师阿拉尔市上海风情街一家名为“塔河美食‘馕坑四宝’”的餐厅里,前来品尝美食的食客络绎不绝。

“今年暑期,我们接待了很多旅游团,最忙的时候,一天要接待20多桌客人。”兵团级非遗代表性项目“馕坑四宝”传承人罗辅江说。

近年来,随着一师阿拉尔市旅游产业的蓬勃发展,“馕坑四宝”成为游客们来到阿拉尔市旅游“必打卡”的美食。2020年,“馕坑四宝”入选第四批兵团级非遗代表性项目名录。

“师市积极挖掘非遗美食文化,将非遗文化融入现代生活,使之成为拉动文旅经济发展、赋能乡村振兴的新引擎。”一师阿拉尔市文化体育广电和旅游局文化科工作人员李俊芳说。

随着人们对中华优秀传统文化价值认知的提升,非遗不再是被遗忘的角落,而是成为了文旅市场的“香饽饽”、研学旅行的“重点课”以及市场发展的“新蓝海”。

对此,兵团坚持以文塑旅、以旅彰文,不断深化“非遗+旅游”融合发展新路径,巧妙地将非遗传承与景区开发相融合,保护项目、传习场所与精品旅游线路相连接,传承资源与旅游活动相结合,积极探索“非遗+文创”“非遗+研学”“非遗+红色文化”“非遗+美食”等新模式,让非遗更具生命力,同时也让来到兵团的游客更深层次感受到非遗的独特魅力。

不仅是“非遗+旅游”,兵团还持续探索“非遗+科技”“非遗+农业”“非遗+体育”“非遗+集市”等新模式,拓展跨界创新赋能非遗活力的新路径,打造富有“文化味”“烟火气”的新场景、新体验,让古韵悠长的文化遗产“活”起来、“火”起来。

【责任编辑:王琦】

(原标题:让岁月遗珍“活”起来“火”起来)