石灰窑水晶饼:一口香甜,感受“一寸匠心”

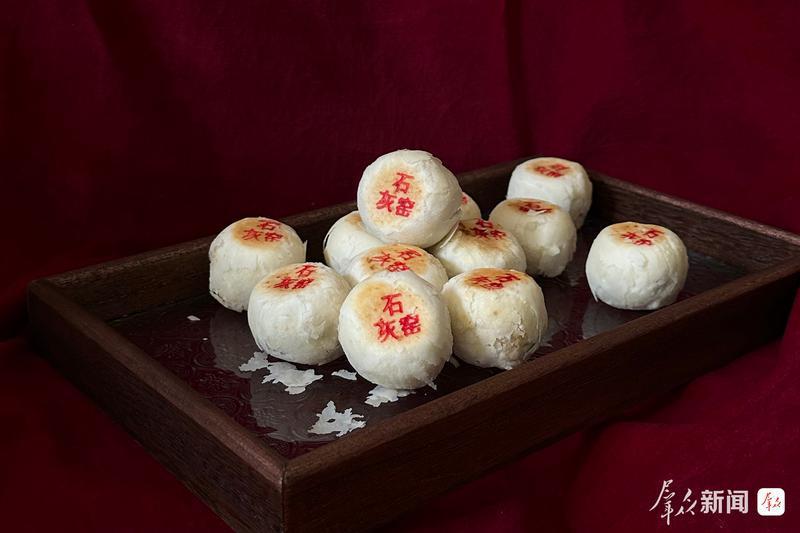

6月17日上午,渭南市临渭区健民食品厂生产车间一派繁忙景象。和面、拌馅、制皮、包制、烘烤……伴随着空气里的阵阵甜香,数十名师傅熟练分工合作。很快,第一锅水晶饼出炉了——晶莹剔透、起皮掉酥的水晶饼上有一层焦黄,用胭脂红印上的“石灰窑”三个字点缀其中。

作为“秦点之首”的水晶饼,不仅凝聚着一代代手艺人的匠心传承,更承载着许多人的情感归属。提着水晶饼拜年访友,是陕西人春节难以忘却的“年货记忆”之一。2011年,石灰窑水晶饼制作技艺被列入第三批陕西省非物质文化遗产保护名录,“石灰窑”也获评陕西省著名商标。

活色生香的“非遗大餐”,让当地群众和游客沉浸在中国传统文化的独特魅力之中。6月中旬,记者走进渭南,探寻石灰窑水晶饼的文化印记。

延续千年的甜脆记忆

“别看这枚小小的水晶饼,它有着千年的历史和故事哩!”年近八旬的石灰窑水晶饼制作技艺市级代表性传承人张爱婷感慨。

据传,水晶饼的历史可以追溯到宋代。有一年,北宋名相寇准从京都汴梁回到老家下邽县(今陕西渭南)探亲,正逢他五十大寿,乡亲们纷纷道贺。有一老者献上一罐当地糕饼并说:“公有水晶目,又有水晶心,能辨忠与奸,清白不染尘。”后来,当地人为纪念寇准不畏强权、清正廉洁,称此糕饼为“水晶饼”。

从此,“水晶饼”的名字便流传开来。

元朝时,渭南城内的永兴正商行从下邽引进了水晶饼的传统配方和制作工艺。到清朝末年,渭南同义栈商行对水晶饼制作工艺进行改进,使其因“金面银帮,起皮飞酥,凉舌渗齿,清香爽口”的特质声名远扬。1956年,同义栈商行合并到渭南食品厂。

“我是1959年到渭南食品厂工作的,从学徒开始学习制作水晶饼。1993年退休后,我就和子女做水晶饼售卖,用来补贴家用。”张爱婷告诉记者,一开始是街坊邻居来买,经过大家口口相传,不少食品店和小商贩也来订货,生意逐渐红火起来。

“就连‘石灰窑’这个名字都是顾客叫出来的。”张爱婷笑着补充,原先自己家住在临渭区一条叫“石灰窑”的小巷子,不少顾客嚷着去“石灰窑那家”买水晶饼,久而久之口碑就形成了。随着生意越做越大,张爱婷开始招收学徒、推出新品,还成立健民食品厂,注册了“石灰窑”商标。

现在,看着石灰窑水晶饼制作技艺被列入陕西省非物质文化遗产保护名录,越来越受到当地群众和游客的欢迎,张爱婷很是欣慰。

“在陕西,水晶饼是逢年过节送礼的必备品。在20世纪八十年代,为了能买一盒限量供应的水晶饼,很多人甚至彻夜排队,形成了大家独特的春节情结。还是那句话,咱这水晶饼是手工活、良心活,我希望把真材实料好味道延续下去,把悠久的文化元素展示出来,让民间传统艺术生生不息。”张爱婷说。

从家庭手作到非遗名点

“这是陕西特产水晶饼,甜口的,外皮酥脆、内馅软糯,您可以尝一下。”6月12日上午,在2025年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示暨“跟着非遗游渭南”活动现场,石灰窑水晶饼制作技艺区级代表性传承人牛萌在非遗展位前向外国游客热情推介。

“好吃!”渭南师范学院莫斯科艺术学院俄语教师塔季扬娜·林达克竖起了大拇指。

“这次活动以‘融入现代生活 非遗正青春’为主题,将非遗进校园活动延伸至高校。正好前不久,石灰窑水晶饼系列产品被评为‘陕西非遗好物’。我们积极参与、认真推介,希望近距离的互动让更多人了解非遗、爱上非遗,爱上中国的传统技艺。”牛萌告诉记者。

从家庭手作到非遗名点,石灰窑水晶饼不断焕发出新活力,离不开一代代手艺人的匠心传承。

“水晶饼享有‘金底银帮鼓鼓腔 红色印章盖中央’的赞誉。这么多年,为了让食材的融合恰到好处,我们一直坚持手工剁制水晶饼馅料。在传承传统工艺同时,对制作工艺也进行了改良,一是将个头调小,由原来的1斤10个变为1斤12个;二是增加了辅料,改良后的水晶饼精致小巧、口感更佳。”张爱婷介绍。

精准度是衡量技艺的一项重要指标。面与酥的比例、馅和皮的多少,老师傅们尽管早已熟稔于心,但健民食品厂仍然坚持严格的管理制度和生产标准,设有化验室、原料库、成品库、烤炉车间、生产车间、置凉间、包装间、配料间等,确保选材、和面、拌馅、制皮、包制、烘烤等每一道工序都透明可控,让群众吃得放心、舒心。

“产得好”更要“卖得好”。

如今,健民食品厂以直营为主,已在渭南市区布局4家专卖店,市区和周边县城的部分商超也在代销以水晶饼为首的产品。2018年,工厂还搭上了互联网快车,开了淘宝店,同步上架线下热销的各类产品,方便在外的游子和省内外游客购买,也让“石灰窑”水晶饼的名声越传越远。

据统计,该工厂每年产销水晶饼约30万斤,在生产、销售等环节累计带动下岗职工、农村劳动力就业近百人。

在传承与求变中焕发活力

“老手艺”再好,也常面临生存之难与断层之困。非遗美食如何“破圈”新生?传统技艺如何传承不守旧、创新不忘本?是石灰窑水晶饼制作技艺传承人不断思考的问题。

要紧跟变化、拥抱市场,在口味上下功夫。

在张爱婷的带领下,一代代传承人主动迎合年轻人对于“颜值、口味、健康”的综合需求,通过走出去、请进来等方式与省内外制作师傅交流学习,同时在产品造型和包装设计方面加大投入,对传统中式糕点进行降糖降脂的品质健康升级。石灰窑系列产品已推出牛舌饼、山楂锅盔、枣泥卷等低糖产品,以及桃花酥、荷叶酥等“网红糕点”,让一群年轻人“圈粉”。

“现在,工厂已经开发了20多种产品,有甜口的、咸口的,糖皮的、酥皮的。在端午、中秋、春节等重要节点,我们都会推出主打产品,更好满足顾客的需要,也让传统节日的氛围更浓郁。除了口味升级,我们还创新营销模式,在丝博会和各类文旅、非遗活动上推介产品,让国内外游客看到我们的非遗好物。经常有网红博主到店里打卡,也让很多网友了解并喜欢上了我们的产品。”健民食品厂厂长崔治介绍。

非遗美食制作技艺里的传承初心、探索精神、平衡之道,是连接人们的味觉纽带。非遗薪火相传,人才是关键支撑。

作为第三批省级非遗工坊之一,健民食品厂依托石灰窑水晶饼非遗项目,在日常的生产加工过程中通过“传帮带”的形式向学徒传授制作技艺,同时,鼓励大家团队协作、交流碰撞的方式探索工艺革新、造型更新、效益焕新的方式方法,得以让石灰窑水晶饼制作技艺在创新中发展,更为带动当地人群就业、助力乡村振兴贡献了力量。

在健民食品厂工作了20多年的冯敏,已经从一名学徒变成了车间主任。多年来,她见证着传统技艺的破圈新生,更有传承经典、引领时尚的发展信心和决心。

“我刚进工厂时,就是从最基础的剁馅开始学起。多亏了老师傅们手把手教我,我才能快速成长,后来逐渐掌握了整个制作工艺。作为新一代非遗代表性传承人,我会不断提升学习,利用新的平台和技术,通过‘传帮带’方式培养更多接班人,让更多人感受非遗美食的独特魅力,留住大家的专属美食和文化记忆。”冯敏说。(群众新闻记者 刘枫 苗雨蒙)

【责任编辑:王琦】

(原标题:石灰窑水晶饼:一口香甜,感受“一寸匠心”)