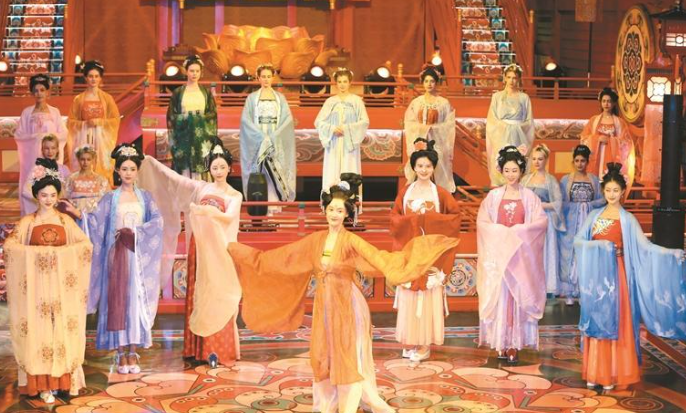

一本宗谱连秦皖

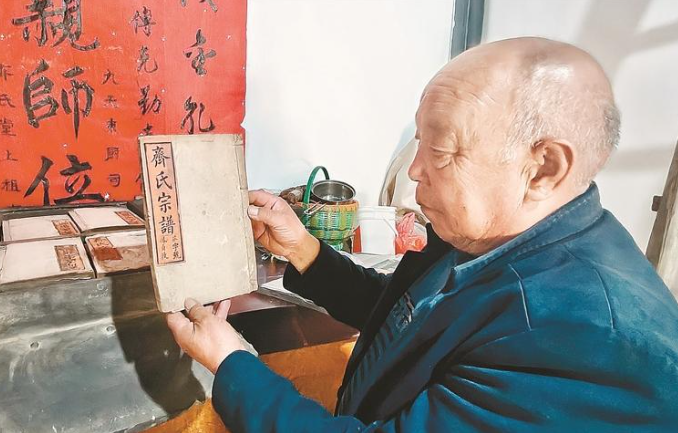

齐长贞展示《齐氏宗谱》。(记者王旭东实习生王紫萱摄)

石船沟村一角。 (记者王旭东实习生王紫萱摄)

开栏语

“一座秦岭山,半部中国史。”

秦岭是中华民族的祖脉和中华文化的重要象征——我们的祖先诞生于此,民族形成于此,历史开端于此。保护秦岭,是守护我国中央水塔,也是传承中华民族祖脉。

近年来,西安市深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,自觉把保护秦岭作为重大政治责任,持续加强秦岭生态环境保护,挖掘秦岭北麓生态和人文价值,开展了一系列工作。

青山不老,绿水长存。巍巍秦岭孕育出“勤劳勇敢、自强不息”的民族精神,更将这种精神深深镌刻进西安的城市血脉中。先贤哲思在峰顶闪耀,诗人咏叹在深谷回响,秦腔豪迈与楚调婉转于此共鸣,烽火岁月里的红色痕迹激励今人。子午古道,见证商贾往来;古村新籁,诉说烟火人间;楮皮纸上,书写文明传承;古树参天,凝结时光史诗。

即日起,本报推出《秦岭走笔》专栏,从岁月藏芳、匠心守艺、烽火传薪、古木春秋、诗画入韵五个系列描绘秦岭人文画卷。让我们以山为砚,以水为墨,以心为纸,走进秦岭,探寻人文之美,记录一个又一个人与山的动人故事。

■记者张端于京玄

山里的雨,说来就来。说走,连声招呼也不打。

雨后,一道薄光从云层透出,刚舔上屋角的飞檐,70岁的齐长贞净了手、焚了香,在堂屋的祖宗牌位前祭拜礼毕。

他身子向前探,依次挪开桌上的香炉、烛台、祖先的照片,双手鼓着劲,抱起四五十公分高的齐氏历代宗族牌位。

我们站在一旁,一时没明白他想干什么。直到他变戏法似的从怀里掏出一把贴身的小钥匙,打开牌位背面的机关,小心翼翼抽开沉甸甸的背板,24本泛黄的《齐氏宗谱》竟“藏”在里面。这些泛着竹浆味儿的宣纸册页,在秦岭六月的潮湿空气里舒展开筋骨,每一道墨迹不动声色地浮动着200多年的光阴。

从皖江到秦岭的“北迁”传奇

清康熙八年的一个清晨,吱吱呀呀的独轮车缓缓驶入秦岭北麓的石船沟。车上除了锅碗瓢盆,还裹着用红布仔细包好的祖宗牌位。推车的是安徽宿松的齐氏三兄弟。

“听爷爷说,祖先们北迁逃难,一路跋山涉水走走停停,好不容易走到蓝田葛牌石船沟。”坐在院子里的竹椅上,齐长贞慢悠悠地勾勒出祖先的迁徙长卷,“一看这地方土地肥沃,山谷中有一条小河,真是个好地方,就定下心来开荒垦地,一晃就是200多年。”

翻开泛黄的《齐氏宗谱》,一部时间更早,跨越明清的迁徙史徐徐展开。明洪武二年,齐氏六兄弟从江西鄱阳瓦屑坝出发,分别迁往安徽省宿松县五里坂、板桥坂、鸡鸣冲。到了清代,一场洪水冲毁了家园,一些齐氏后人只能带着家眷继续北逃,最终在秦岭深处落了脚。

与他们相继而来的,还有来自安徽霍邱的张氏家族。起初,齐张两姓几户人在半山腰安了家,形成“齐上张下”的聚落格局。

慢慢地,顺着河流和山脉的走势,形成了带状的自然村,又从一个自然村发展成与铁索桥村连在一起的行政大村石船沟村。

为什么叫石船沟村?答案在几公里山路的终点——峰顶。

“看这块十几米长的巨石,像不像一艘翻倒的船?”张氏后人张英启指着山坳里的青灰色岩石问记者。“老辈人讲,这块巨石是个‘石船精’,想趁着‘鸡不叫狗不咬’的夜色顺洪水流下,却被观音菩萨发觉,用鸡鸣声‘镇’住,慌乱中翻在沟里,就在这儿定了格。”

这个充满奇幻色彩的传说,除了先人对自然的想象,更像是祖辈对曾经飘零辗转的深刻记忆。

200多年前的先人们如何用独轮车推着祖宗牌位翻山越岭?怎样在深山狮峰下发现形似巨船的奇石?又经历了多少苦难才终于在秦岭深处找到了安身立命之所?

这些迁徙故事的细节,如今已无人能说清。“据说我老家当时有2亩鱼塘,4亩竹园,还有一些稻田。”这是齐长贞从爷爷那里听来的几乎对老家形象的全部描述。

但勤劳乐观、努力生活的这股奔头和冲劲,祖祖辈辈相传,每一个细节里都是生命的顽强生长。200多年间,齐氏家族历经13代,开枝散叶,从3户发展到120户446人。

“2011年,齐张两氏移民北迁的故事被《西安日报》报道后,陕西客家联谊会副会长陈钰霖带人找到了村子,我们才知道自己是客家人。”齐长贞说,这场尘埃落定的认祖归宗也终于解开了齐家后人多年来的疑问,“难怪我们的很多习俗都有客家文化的影子。”

宣纸上的血脉密码

“国大贤能佐、宗和德泽长、英华相继起、光耀永贻芳”,齐长贞的手指划过宗谱上的排行字辈,“我是第十代‘长’字辈,最小的一辈是十三代‘相’字辈。”

这套《齐氏宗谱》从清顺治十五年开始续修至2014年,历经358年8次续修。“我珍藏的24本是第四次续修的原稿,算到今年有145年了。”

天地之间,木有本,水有源,人有族。这种对谱系的执着,源自客家人“木本水源”的观念。

齐氏族谱是典型的欧阳修式家谱,世代分格,由右向左排列,五世一表。宗谱里不仅记录着生卒嫁娶,也有不同时期的社会变迁:乾隆年间的垦荒记录、民国时期的匪患记载、新中国成立后的人口增长……每一道墨迹都是时光的刻痕。

2014年,齐长贞特意回了趟安徽宿松,找到留在老家的齐姓后人,续上宗谱并重新装订成册。从那之后,秦皖两地的齐家往来不断,常有走动。

每年农历六月六,齐家都要举行隆重的晒谱仪式。一大早,全族人聚集在族长家里,上香、敬天地、放炮,请出宗谱晾晒。“这不仅是为了防潮,更是齐家的大事。”齐长贞说,“看着这些老祖宗传下来的东西,就知道自己从哪儿来,根在哪儿。晒族谱晒的是血脉里的精气神。”

在齐长贞家堂屋里,祖宗牌位后,红艳艳的纸上,遒劲的六个墨字“天地君亲师位”大如斗,两边写着“继祖宗一脉真传克勤克俭”“教子孙两行正路唯读唯耕”。

继承先业、尊敬老人、勤劳持家……这些祖训,通过宗谱和仪式,一代一代刻进了人们的骨子里。

时光里的文化印记

在石船沟村,时空折叠的痕迹触手可及。

老人们聊天时,时不时冒出几句安徽方言:“莫赛时候困醒啊?”(什么时候睡觉?)舅父叫母舅,姑父叫姑爷,兄弟叫佬。有趣的是,齐张两家人说话也有差别,齐家叫父亲“伯”,祖父叫“家”,姑叫“姑娘”;张家将祖父叫“爹”,外祖父叫“嘎公”,外祖母叫“嘎婆”。

这些带着皖地口音的方言,像一颗松脂形成的琥珀,镶嵌在秦腔的深山里。而村里保存完好的明清土木民居,则是我们心中乡愁最直观的模样。

在建村的时候,老祖宗首先建好祠堂,再以祠堂为中心,散开来一家一户,逐渐形成了一大片房屋群落。

在文化广场后山的清代民居群,张氏后人看守着祖辈留下的土坯房。斑驳的黄土墙厚40厘米,冬暖夏凉的秘密就藏在夯土层中——混合了糯米浆与草木灰的土料,历经百年风雨仍坚如磐石。

村书记张礼汉说:“现在的石船沟村呈现‘两山夹一河,一河一带村,北靠风景区,古建腰间布’的村落布局。这是典型的客家聚居格局,祠堂建在高处,中轴对着山峰,体现了‘依山造屋、傍水结村’的智慧。”

这里的习俗也透着浓浓的皖地风情。大年三十晚上十一点,“鸡不叫狗不咬”的时辰,石船沟的村民才开始吃团圆饭。桌上多摆的碗筷,寓意添丁进口;锅里剩下的饭菜,象征年年有余。七月半祭祖,十月一不送寒衣,和老家的规矩一模一样。

更动人的要数孝歌的传承。老人去世后,亲友们围着棺材唱孝歌,一唱一整夜。“《游十殿》里唱‘劝世人心要公正’,《四季八节》讲‘文王访贤渭水下’。”齐长贞拿出珍藏的手抄歌本,泛黄的纸张上,毛笔字工整清晰。这些代代相传的歌谣,成为了客家人精神世界的写照。

“你看过去人们标点用得少,祖辈还用红墨点专门标记了每句的重音和断句。”说话间,山里倏地又落起了雨,细密的雨丝敲打着青瓦,仿佛时光在低语。

齐长贞赶忙敞开衣襟,把宗谱和孝歌歌本掩在怀里,三步并作两步进了堂屋,用白净的毛巾仔仔细细地小心擦拭,将族谱请回了神龛。

案前,一炷香袅袅升起,在空气中氤氲着,糅进了秦岭的山风里。

【责任编辑:王琦】

(原标题:一本宗谱连秦皖)