当好文化传播的使者

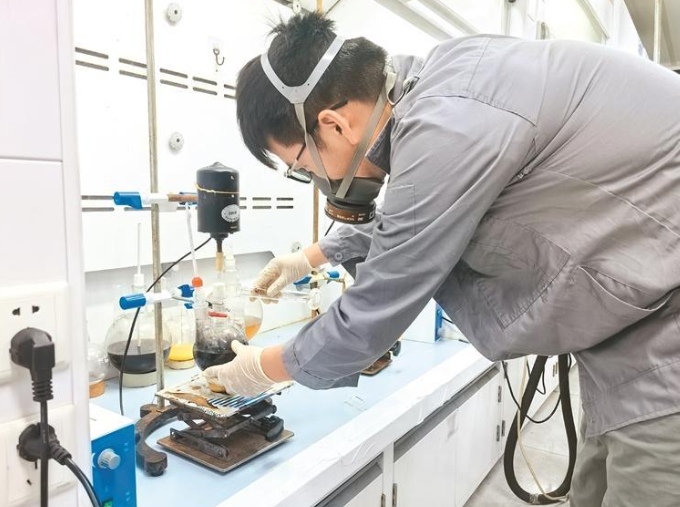

7月15日,导游马妩在华清宫景区为游客讲解。

本报通讯员王三合文/图

“鸱吻的造型多为龙首鱼身,常被安置在大型建筑的屋顶正脊两端,具有吉祥的寓意。”7月15日,在位于西安市临潼区骊山脚下的华清宫景区珍宝馆,面对围拢过来的孩子,马妩指尖轻点,将手中平板电脑里的图片与馆内唐三彩鸱吻实物进行对比讲解。

作为西安市临潼区骊山风景区旅游服务中心的一名导游,马妩已从业20年,见证了临潼乃至陕西旅游业的变迁。“现在的游客已不像以前那样走马观花了,更希望慢下来,深入了解一个地方的文化,追求个性化的深度体验。”马妩说,如果把导游工作比作一棵大树,细心的服务是枝叶,知识储备和讲解能力则是主干。

在马妩手中,平板电脑化身开启盛唐秘境的钥匙:杨贵妃的故事不再仅凭口述,高清复原图、动态影像、史料文献让沉睡千年的风华一一呈现。这份对专业的执着让马妩在今年6月举行的第六届全国导游大赛陕西省选拔赛上斩获金奖。“行业在变,唯有持续学习,才能当好文化传播的使者。”马妩说。

暑期,临潼区多个景区游人如织。像马妩一样忙碌在服务一线的,还有临潼区骊山风景区旅游服务中心的2375名导游。

7月14日一大早,在秦始皇帝陵博物院,导游张洁迎来她的团队。讲解器、水壶是她工作时的标配。“我很喜欢把沉睡的历史变成一个个生动的故事讲给游客听。”张洁说。

扎根秦始皇帝陵博物院14年的张洁,讲解风格独树一帜:语速飞快、旁征博引,经常将文博“冷知识”烹制成趣味盎然的“文化大餐”。张洁认为,导游就是“行走的文化名片”,除了有“铁嘴皮”,还要有“硬腿子”。一场近两个小时的讲解结束后,张洁猛灌了半壶水,匆匆啃了口面包,又精神抖擞地迎接下一批游客。“讲解常超时,但游客难得来,多讲点值得。”张洁说,能向世界讲述家乡的古今传奇,是种幸福。

临潼区拥有兵马俑和华清宫两个文旅IP。2024年,临潼区累计接待游客3831万人次,全区旅游综合收入达282亿元。当前,临潼区正在加快建设中华文化会客厅、世界级旅游目的地,而导游不仅是景区的“引路人”,还是传播历史文化的“桥梁”和地区形象的亮丽名片。

“近年来,临潼区涌现出了一大批讲解业务过硬、服务热情周到的导游。他们为文旅产业的发展作出了重要贡献。”临潼区文化和旅游体育局局长段明介绍,目前,临潼区已建立了涵盖英、日、韩等多个语种的文旅人才库,可为来临潼的游客提供高水准、多语种的讲解服务。

【责任编辑:王琦】

(原标题:当好文化传播的使者)

eeb74e7c-88aa-490b-81c7-d73cc46e3a94.jpg)